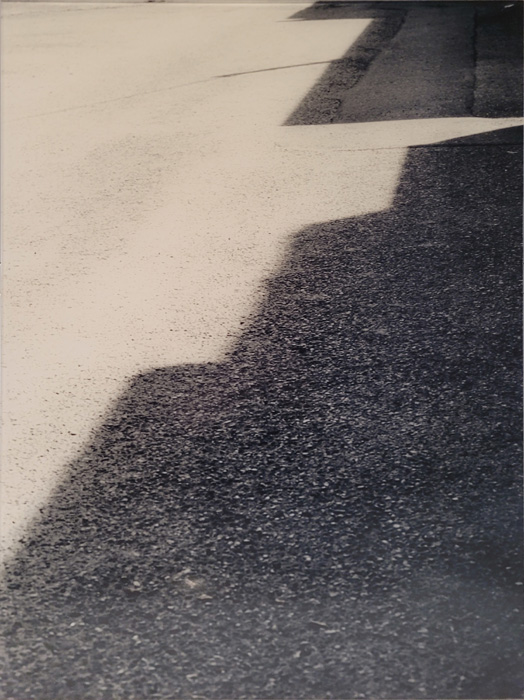

La pratique artistique que Jocelyne Alloucherie développe depuis plus de quarante ans, entre sculpture, architecture et photographie, interroge le rapport entre le lieu d’exposition et le visiteur à travers des dispositifs parfois monumentaux associant des éléments en trois dimensions et des images photographiques ; sa réflexion porte sur la relation complexe qui se joue entre la perception de l’espace physique et les lieux les plus intimes de l’espace mental, loin de tout rapport anecdotique au réel. La série des Ombres et des Sols, étalée sur plusieurs années, découle de l'exploration constante de lieux urbains. Chassant les ombres au sol, Jocelyne Alloucherie élabore des images paradoxales, à la fois semblables et différentes ; elle nous confrontent aux relations des masses dans l’espace, joue sur le mimétisme et la différenciation, et produit un trouble entre les différents niveaux de réalité : la matérialité du macadam ou des pavés qui se dissout dans la lumière, la présence presque physique des ombres qui se découpent nettement ou se diffusent sur les sols, les dessins tantôt géométriques, tantôt organiques des fissures du sol.

Le musée Réattu, est très attaché à permettre à de jeunes artistes d’exposer dans une institution de renom, de les soutenir et de les accompagner dans leur démarche en assurant un suivi au plus près de leur travail de création. Le lien avec Annabel Aoun Blanco s’est noué en 2019 avec une première exposition intitulée « Éloigne moi de toi ». Le travail de cette artiste, photographe, vidéaste, plasticienne, organisé en trois chapitres appelle pour la première fois une collaboration sur plusieurs années qui permet de suivre au plus près, à la fois le cheminement de sa pensée créatrice et de sa production. En 2022, dans le cadre de l'exposition « Coups après coups », le musée a ainsi présenté le second chapitre, la Boucle 2, indissociable des oeuvres de la boucle 1, puisqu'elles en sont une évolution. Utilisant l’appareil photographique comme outil, elle scrute plastiquement les mystères de l’apparition et de la disparition de l’image. Elle interroge les mécanismes du souvenir et de la mémoire, le passage du temps, le statut de la représentation. Elle explore de façon successive et simultanée les caractéristiques propres à la photographie, que ce soit du point de vue technique et matériel (mise au point, distance focale, cadrage, objectif photographique, éclairage, support, matière…) ou du point de vue du résultat obtenu (une photographie est un instantané) va y ajouter progressivement les caractéristiques spatiotemporelles de la vidéo : la vitesse et la distance créant un médium hybridé : la Photo/Vidéo. En vidéo, par l’adjonction des caractéristiques de la photographie (l’instantané et le figé) l’artiste démontre que disparition et apparition existent en simultané, en perpétuelle instantanéité dans un espace fixe, celui de la photographie, créant un second médium hybridé : la Vidéo/Photo.

Le musée conserve 17 photographies de Brassaï : un portrait de Germaine Richier (1955), donné en 1965 pour faire écho à l'exposition de la sculptrice au musée en 1964 ; trois photographies urbaines des années 30 et 50, dont une image de la série des Graffiti ; le portfolio des Transmutations (12 tirages), donnés en 1974 lors de la venue du photographe à Arles, pour l'exposition qui lui était consacrée au musée Réattu pendant le festival des Rencontres Internationales de la Photographie. Le tirage que monsieur Picard – qui est un des fondateurs historiques de l'association des amis du musée– offre aux collections du musée, vient enrichir ce fonds Brassaï d'une image de belle facture, dont la résonance arlésienne tient autant à la représentation de la fameuse Vénus d'Arles, qu'au lien que Brassaï entretenait avec le musée Réattu et son département photographique, dont il fut un des premiers contributeurs.

![Gyula Halász, dit Brassaï, Au musée du Louvre [Vénus d'Arles], c. 1935 Gyula Halász, dit Brassaï, Au musée du Louvre [Vénus d'Arles], c. 1935](assets/img/_collections/actu/acquisition/2024/brassai.jpg)

Jacques Clauzel est particulièrement attaché au musée Réattu. Il y dépose régulièrement, par don, des pans entiers de son œuvre. Après le don d'une partie de son œuvre gravée en 2009 (183 feuilles, couvrant la période 1983-2009), puis de 88 tirages couvrant une partie de son œuvre photographique en 2021, il a souhait& compléter l'ensemble de photographies récentes, représentatives de ses dernières recherches, effectuées dans le périmètre restreint de son jardin et de son atelier. Entre paysages et nature mortes, ces images sont focalisées sur les jeux d'ombres et de lumière qui produisent des graphiques. Prenant la forme d'un triptyque et de planches-contacts, ces photographies matérialisent le principe de répétition et de variation sur le motif qui innerve tout le travail de Jacques Clauzel. Cela permet, en cohérence avec les partis pris d'acquisition du musée, de pouvoir faire dialoguer aisément ses photographies avec ses peintures et ses gravures, dans une même trame faite d'ombre et de lumière.

L’œuvre de l’artiste photographe suisse Béatrice Helg occupe une place singulière dans l’histoire de la photographie mise en scène construite, qui s’est développée dans les années 1970. En effet, loin des approches hyperréalistes ou narratives, l’artiste développe dès les années 1980 une écriture spécifique mêlant espace, lumière et matière, qui lui vaut une reconnaissance internationale. Son travail présente des formes abstraites, des mondes lumineux. Influencée par l’avant-garde russe et le constructivisme, passionnée de musique, sensible aux notions d’espace et de temps, à l’architecture, à la mise en scène de théâtre et d’opéra, Béatrice Helg crée dans son atelier des installations où la sculpture, la peinture, la mise en espace et surtout la lumière interagissent. Elle compose des installations à partir de matériaux de récupération ou de matières qu’elle imagine et façonne spécialement pour la prise de vue. La lumière devient ici le matériau essentiel. Elle est le médium par lequel toute révélation est possible. Dans le cadre d’un projet d’exposition monographique pour l’année 2025, la ville d’Arles a fait l’acquisition de deux œuvres de l’artiste suisse qui a généreusement offert une troisième pièce.

C'est à la demande de Christian Lacroix, commissaire de l'exposition L'Arlésienne, présentée à la chapelle de la Charité dans le cadre de la 45è édition du festival des Rencontres d'Arles en 2014, que Katerina Jebb réalise les portraits de douze Arlésiennes en costume traditionnel : deux reines d'Arles, accompagnées de leurs demoiselles d'honneur. Les silhouettes ont été photographiées avec un scanner tenu à bout de bras, sur toute leur hauteur ; les poses sont longues, exigeant des modèle une immobilité de statue ; enfin, le traitement et l'assemblage des images nécessitent un gros travail en post-production pour obtenir des figures complètes et cohérentes. Ainsi, même si l'outil et l'esthétique sont contemporains, l'artiste semble plutôt s'inscrire dans les pas des photographes du XIXe siècle. Exposant ses modèles à la lumière froide et implacable du scanner, aplatissant leurs formes à cause du manque profondeur de champ permis par l'outil, l'artiste transforme les jeunes filles en statues-santons quelque peu déshumanisées. En revanche, le scanner garantit une grande précision dans le rendu des textiles, ce qui donne une dimension quasi-documentaire aux images, qui fixent la manière dont les jeunes femmes interprètent le costume en ce début de XXIe siècle. Les tirages finaux, posés au sol, font de ces Arlésiennes des sortes de totems, des figures de saintes en lévitation qui occupent l'espace d'exposition de leur solennelle gravité.

Avant d'être en possession de madame Gérard, ce tirage appartenait à son frère, René Gérard. Camarade d'hypokhâgne de Jean-Maurice Rouquette à Marseille au début des années 50, il avait suivi la carrière de celui qui fut, pendant près de 40 ans le conservateur du musée Réattu. René Gérard s'était notamment passionné pour l'aventure photographique de son ancien ami, s'était mis à pratiquer la photographie et à collectionner des tirages. C'est en venant aux Rencontres en 1975 qu'il fait l'acquisition, directement auprès d'André Kertész, d'un tirage de cette image très connue de l'intérieur de Mondrian. Alice Gérard, dépositaire de la collection son frère (et elle même sans descendance), avait pour mission de transmettre ce tirage au musée Réattu, afin qu'il gagne le département photographique que Jean-Maurice Rouquette avait créé. Ce don est précieux pour le musée, qui ne conserve que 3 photographies d'André Kertész : un portrait de Colette (1930), une image de New York (1960) et le célèbre Nageur, Esztergom (1917), donnés en 1975. Ce tirage, bien que postérieur, a été réalisé du vivant et sous le contrôle du photographe, rejoignant ainsi logiquement une collection photographique qui s'est pour beaucoup construite à partir des tirages faits pour Arles, les expositions du musée ou des Rencontres.

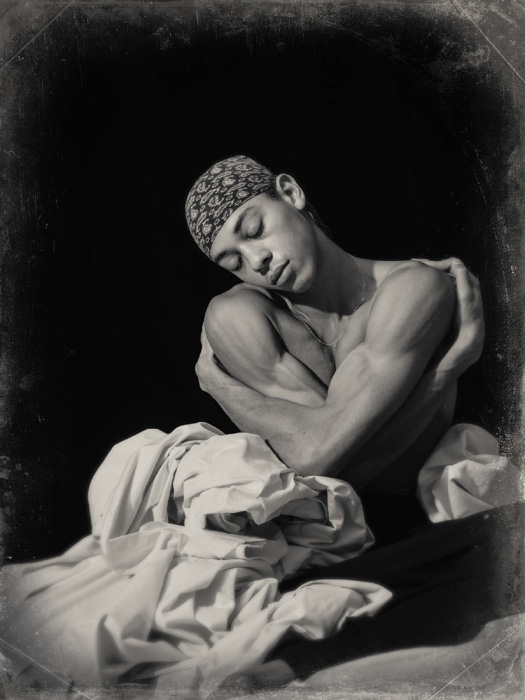

La rencontre du musée avec Ann Ray s’est faite par le biais des collectionneurs Florence et Damien Bachelot, dont une partie de la collection photographique a été présentée au musée Réattu en 2023, pour l’exposition « Portraits ». Des tirages de l’artiste ponctuaient l’exposition et un de ses portraits de mode avait servi pour la couverture du catalogue et l’affiche de l’exposition. Heureuse d’être si bien représentée par le musée, Ann Ray a immédiatement envisagé de donner des photographies. Ses choix pour le musée ont été faits en toute logique à travers le prisme du portrait, qui est à la fois un fil conducteur central dans son travail et un thème très présent dans le département photo du musée : le portrait intitulé Sacred face renvoie ainsi autant au travail d’Ann Ray dans les coulisses des défilés McQueen qu’aux portraits de mode de Man Ray conservés par le musée (portraits de Lee Miller) ; les portraits des danseurs Sylvie Guillem, Nicolas Le Riche, Hugo Marchand et Guillaume Diop, de la photographe Lilian Bassman, du peintre Ronan Barrot, des acteurs Bibiana Beglau et Willem Dafoe, de l’autrice Yasmina Reza, s’inscrivent dans l’axe des portraits d’artistes très fécond dans le département photographique du musée et représenté par des photographes comme Denise Colomb, Gisèle Freund ou Dora Maar ; enfin, les portraits d’Alexander McQueen lient à l’évocation de cette amitié fondamentale dans la carrière d’Ann Ray le goût du musée pour les images uniques, déclinées dans différentes techniques, comme ici le cyanotype et le Polaroid. Les dons d’Ann Ray s'inscrivent donc à la frontière entre photographie argentique traditionnelle et une photographie plus expérimentale, qui colle à l'esprit du département photographique du musée.